旧金毘羅大芝居「金丸座」の取材日記

訪れたのは、香川県高松市にある芝居小屋「金丸座」。この建物がモチーフとなったうどん居酒屋をつくるための取材です。

金丸座は、1922年に建てられた木造の芝居小屋で、地元の劇団や落語家の公演に使われていたそうです。建物は風格があり、レトロな雰囲気が漂います。

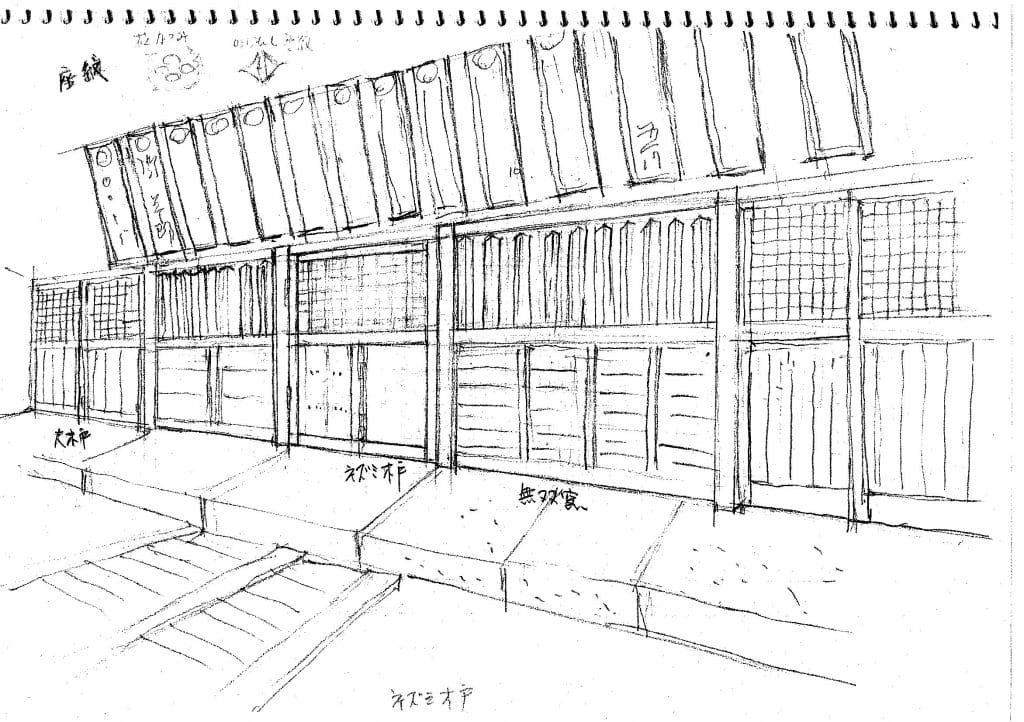

ネズミ木戸や無双窓といった要素が印象的で、取材をしながら店舗デザインに取り入れていきたいと考えていました。江戸時代には、ネズミ木戸は一般庶民が利用する入り口であり、大木戸はお偉い方々が利用する入り口であったそうです。

特徴的なネズミ木戸や無双窓だけでなく、提灯や歌舞伎自体をモチーフを取り入れ、店舗デザインに活かすことで、唯一無二のうどん居酒屋が完成しました。

盛砂と盛塩の云われ

砂を円形に高く盛ったものを盛砂といいます。玄関や庭の装飾、降雨時に敷く砂の保管の二つの目的を兼ねたものです。

しかし、流行の過程で目的が変化していきました。客商売の家で戸口に砂を盛ると客が増え、商売繁盛するという話が広がり、軒並み盛砂をするようになりました。この盛砂が、のちに盛塩になったとされています。

盛塩の由来は他にもあり、地鎮祭での清めの塩、大相撲の巻き塩(力士が怪我をしないように神に祈るためのもの、土俵を「神聖な場所」にする儀式、「清めの塩」「力塩」「波の花」とも言われます)などが関係しているとも言われています。

老舗のお店では盛塩をすると、海の潮が満ちてくるように店の繁盛が末永く続くとされ、開店前に盛塩をする風習が根付いていきました。